冲上Github榜首的开源舆情分析工具:BettaFish(微舆)

在当今信息高度碎片化、舆论生态日益复杂的时代,舆情分析已经从“危机预警”阶段跃升为“决策支持”的关键手段。但多数系统高门槛、机构专用,对于中小企业、研究团队甚至个人分析者来说,仍然“听得见风声,却摸不到脉搏”。

在此背景下,开源项目 BettaFish(又名 “微舆”)应运而生,它自称“从零实现,不依赖任何框架”,旨在打造“人人可用的多Agent舆情分析助手”。GitHub

以下从产品定位、价值、功能、优点,以及安装教程四个维度,对该项目进行深度推荐,帮助你判断是否值得纳入你的舆情监控工具箱。

一、产品定位

BettaFish 的核心定位可归纳为以下几点:

1. “人人可用”舆情分析助手

项目自述为“微舆:人人可用的多Agent舆情分析助手,打破信息茧房,还原舆情原貌,预测未来走向,辅助决策!”

也就是说,它不只面向大型机构,也希望为研究者、企业小团队、甚至个人打开“舆情+AI”场景入口。

2. 多 Agent 架构 + 全域舆情覆盖

其强调“从零实现,不依赖任何框架”,意味着微舆作者试图跳脱传统商业舆情系统的“黑盒+专属”模式,构建一个模块化、可扩展、开放自定义的引擎。

同时,它面向“国内外 30+主流社媒与百万条大众评论”的覆盖,意在打破单一平台数据孤岛。

3. 舆情不仅止步于“看”

BettaFish 不仅做舆情抓取与可视化,更强调“预测未来走向”“辅助决策”。在其 README 中写道:“始于舆情,而不止于舆情。…你只需简单修改 Agent 工具集的 api 参数与 prompt,就可以把他变成一个金融领域的市场分析系统。”

也就是说,它更像一款“舆情+多模态+预测”通用数据智能框架。

二、价值解析

为什么你可能要关注这样一个开源舆情系统?我认为有以下几大价值点。

1. 降低舆情监控门槛

传统舆情产品通常价格不菲、商业化强、定制需求大。BettaFish 的开源属性意味着你可以免费尝试、定制、扩展。这对于预算有限、但希望自建或改造舆情能力的团队是巨大诱因。

2. 数据覆盖+模型能力

其说明中提及:AI 驱动的全域监控(覆盖微博、小红书、抖音、快手等10+平台)+多模态能力(图文、短视频、结构化信息卡片)+复合分析引擎。

这意味着,它不仅抓“文字”,还抓“视频”、抓“结构化信息”——在新媒体时代非常关键。

3. 可扩展、业务融合能力

BettaFish 支持“公私域数据无缝融合”:即除了公开舆情数据,还可以将内部业务数据库接入,从而生成“外部趋势+内部洞察”的一体化分析。

对于企业而言,这意味着能把品牌舆情、产品反馈、客户数据库等与社媒舆论挂钩,提升决策质量。

4. 自主可控、安全开源

在数据安全、合规日益重要的大环境下,拥有一个开源、可部署在自己环境(本地或私有云)的系统,是很多组织优先考虑的方向。BettaFish 的 GPL-2.0 开源许可也说明了其开放定位。

三、功能聚焦

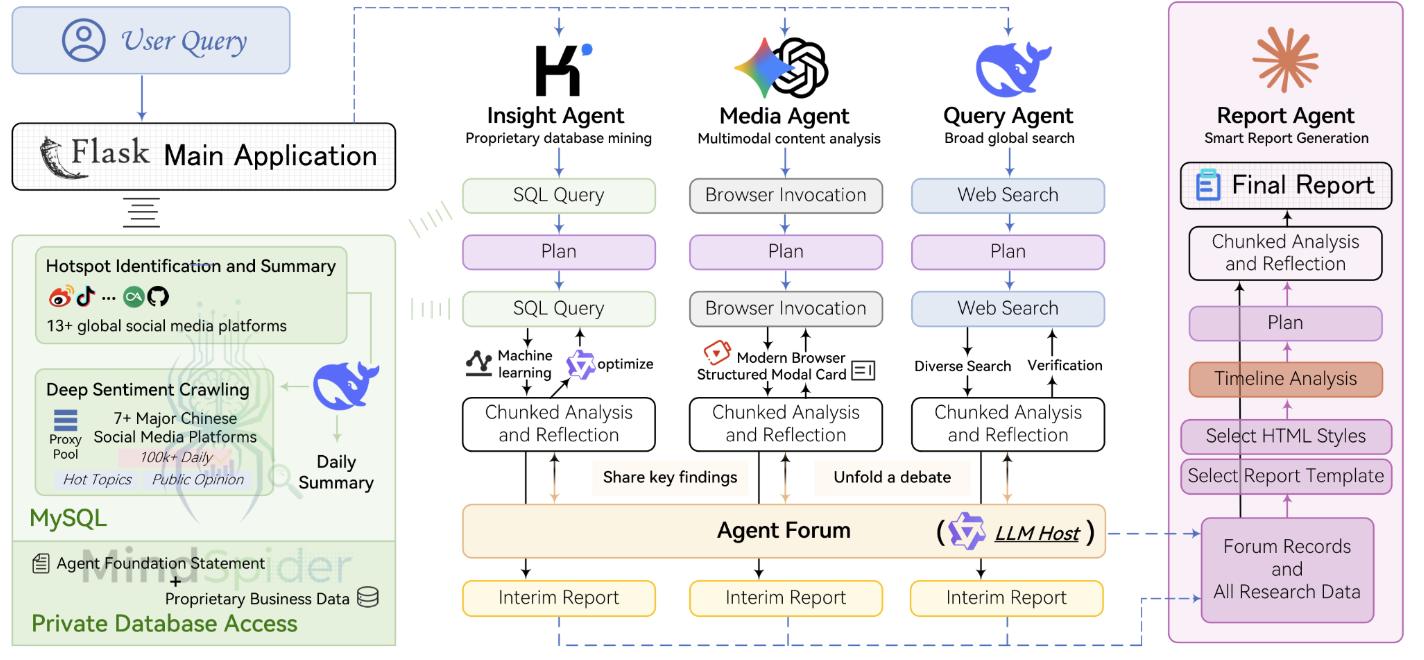

微舆/Bettafish整体架构图

从其 README 可提炼出以下主要功能模块:

• 多Agent 架构

包括 Query Agent(精准信息搜索)、Media Agent(多模态内容分析)、Insight Agent(私有数据库深度挖掘)、Report Agent(智能报告生成)以及 Forum Engine(Agent 之间的辩论、链式思维机制)等。

这些 Agent 协作、循环推进,从用户提问、数据抓取、分析、辩论、整合,再到报告生成,形成闭环。

• 多模态能力

系统可处理图文、短视频、结构化卡片(如天气、日历、股票)等多种形式信息。

在移动化、短视频化迅速演进的环境中,这一点尤为关键。

• 公私域融合

系统支持接入内部业务数据库,通过 CustomBusinessDBTool 等机制,将业务数据与舆情数据融合分析。

• 轻量化与高扩展性

基于纯 Python 模块化设计,强调“一键式部署”“轻量化”。

对于开发者友好,也提高了系统可定制化程度。

• 报告生成

内置模板库(如“社会公共热点事件分析”、 “商业品牌舆情监测”)支持自动生成最终 HTML 报告。

四、优点总结

从以上分析中,可以总结该项目的几个突出优点:

- 易尝试、低成本:开源+纯 Python,适合快速上手、改造。

- 覆盖广、能力全:不仅文字,也抓视频、结构化卡片;不仅公开数据,也可接私域。

- 可扩展流程化:从提问到报告、从数据抓取到预测流程完整。

- 开发者友好:模块化、可插拔、Prompts/API可修改。

- 面向未来演变:其自身也提及未来将加入“预测模型(时序模型、图神经网络、多模态融合)”。

同时,也要指出一些需要考虑的局限:

- 爬虫、数据源、合规性要求高,使用者需承担法律/平台责任。

- 虽号称“从0实现”,但其内部仍可能依赖 LLM、微调模型等(意味着算力、API 成本仍在)。

- 开源虽好,但商业级可靠性、服务保障、数据源稳定性可能不及成熟产品。

- 如果你追求“一键配置即用、无需开发”,可能仍有门槛。

五、安装教程(快速上手)

以下为根据官方 README 整理的「快速启动」流程,供开发者参考。

环境要求

- 操作系统:Windows/Linux/macOS。

- Python 版本:3.9+。

- 数据库:MySQL(或使用作者提供的云数据库服务)。

- 建议内存:2 GB以上。

安装步骤

- 创建 Conda 环境

conda create -n bettafish_env python=3.11 conda activate bettafish_env - 安装依赖包

pip install -r requirements.txt如果你不使用本地情感模型,也可将机器学习部分注释掉再执行。 - 安装 Playwright 浏览器驱动(用于爬虫)

playwright install chromium - 配置系统

- 复制

config.py.example为config.py,填入你的 MySQL 数据库配置、LLM API Key 等。 - 若使用爬虫模块(如 MindSpider),在 MindSpider/config.py.example 中复制配置为 config.py,执行数据库初始化脚本。

cd MindSpider python schema/init_database.py - 复制

- 启动系统

- 在项目根目录(激活 conda 环境后)运行:

python app.py访问 http://localhost:5000 即可使用完整系统。 - 如果只想启动某个 Agent 可分别执行:

streamlit run SingleEngineApp/query_engine_streamlit_app.py --server.port 8503 streamlit run SingleEngineApp/media_engine_streamlit_app.py --server.port 8502 streamlit run SingleEngineApp/insight_engine_streamlit_app.py --server.port 8501

- 在项目根目录(激活 conda 环境后)运行:

- 高级配置(可选)

- 调整 Agent 配置(如反思轮次、最大搜索结果数、最大内容长度等)在各模块的 config.py 中。

- 更换情感分析模型,支持微调 BERT/LoRA、Qwen 等。

- 接入自定义业务数据库:在 config.py 中填写 BUSINESS_DB 配置,编写 CustomBusinessDBTool,集成到 InsightEngine。

- 数据合规与免责声明

项目明确提醒:爬虫功能仅供学习/研究用,使用者须遵守 robots.txt 及相关法律法规。

六、总结

如果你正处于以下情境:

- 想为企业、产品、品牌搭建可控、自定义的舆情监控/分析能力;

- 想探索“AI 辅助舆情分析”而不仅止于简单关键词报表;

- 想将舆情数据与内部业务数据打通,生成“趋势+洞察”一体化决策支持;

那么 BettaFish 是一个值得纳入候选列表的开源选择。它以“轻量可定制”“多Agent+多模态”“开源免费”为卖点,迎合了当前舆情分析从“传统工具化”向“智能化”转型的趋势。

当然,如果你追求“傻瓜式即插即用”“大规模商业级服务/数据采集”,你可能还需要评估其稳定性、数据源覆盖、技术支持等。开源虽有弹性,但也意味着更多自我承担。

总体而言,BettaFish 在整个舆情分析工具中,恰如一条“小而强大、不畏挑战”的斗鱼——为那些有志于自主搭建舆情体系、掌握数据主动权的团队提供了“从0”出发的跳板。

武汉大学舆情报告样本:

武汉大学品牌声誉深度分析报告

一份基于多引擎协同分析与海量舆情数据洞察的综合评估

1.0 摘要与核心发现

本报告旨在通过对2023至2025年间涉及武汉大学的重大舆情事件进行全面、深度、多维度的分析,系统评估其品牌声誉现状、揭示潜在风险与机遇,并为未来的声誉管理与战略沟通提供数据驱动的决策支持。通过整合查询引擎的事实梳理、媒体引擎的形象解构、洞察引擎的民意量化以及分析论坛的协同研判,我们力图还原一个复杂、动态且充满张力的武汉大学公众形象。

1.1 品牌声誉总览

武汉大学的品牌声誉在监测周期内呈现出显著的“声望悖论”与“周期性断裂”特征。一方面,其作为顶尖985高校的百年历史底蕴、以樱花为代表的强大文化符号以及在病毒学等领域的硬核学术实力,共同构筑了其崇高的声望基石和强大的正面舆情资产。然而,另一方面,这种高关注度也使其成为舆论的放大镜,一系列内部治理、学生冲突和学术诚信事件被迅速放大为全国性的公共危机,导致其声誉在短期内经历剧烈波动和严重受损。

核心发现表明,武汉大学的舆情危机已从单一的后勤服务或个体冲突事件,演变为对其整体治理能力、程序正义、学术诚信乃至大学精神的系统性质疑。舆情事件频次与烈度空前,公众情感从初期的震惊、愤怒,迅速演变为深度的失望、嘲讽乃至羞耻感,形成了“985滤镜破碎”的集体认知。校方传统的、行政逻辑优先的应对模式在瞬息万变的社交媒体环境中显得僵化和迟缓,不仅未能有效平息风波,反而屡次成为二次舆情爆发的催化剂,暴露出其在现代大学治理和公共关系管理方面的严重“本领恐慌”与系统性短板。

1.2 关键指标表现

1.3 主要结论与战略启示

- 治理现代化赤字是核心病根:系列舆情事件的根源,并非孤立的管理疏失,而是深层次的治理现代化危机。财政结构性失衡、程序正义缺位、信息透明度不足以及对话机制的缺失,共同构成了品牌声誉的“阿喀琉斯之踵”。

- “快而浅”的回应策略失效:校方虽然缩短了首次回应时长,但内容空泛、缺乏实质性进展的“技术性应激反应”反而触发了平台的“冲突加权”机制,加剧了舆论反噬。公众的诉求已从“求补偿”升级为“求制度变革”。

- 身份政治与群体撕裂成为新常态:舆情不再是简单的校方与学生的对立,而是演变为在校生、校友、家长、本地居民、外省网民、教育从业者等多重身份参与的复杂博弈。代际冲突、地域叙事、性别议题交织,使得舆论场高度极化和碎片化。

- 品牌声誉修复任重道远:修复受损的公信力是一个长期且艰巨的过程,预计需要1-2年时间。战略启示在于,必须放弃“控制-回应”的旧脚本,真正走向“透明-共治”的新范式。将“珞珈裂痕”转化为“治理契机”,是武汉大学重建品牌声誉的唯一路径。毕竟,没有哪所大学的樱花,值得学生用健康和公正去交换。

2.0 品牌声量与影响力分析

在本监测周期内,武汉大学的品牌声量与影响力经历了前所未有的剧烈震荡。其声量呈现出由周期性正面热点(如樱花季)和突发性负面事件交替驱动的“脉冲式”特征。负面事件的声量级数和影响力深度均远超正面事件,显示品牌声誉的防御能力面临严峻考验。本章节将从整体趋势、渠道分布和地域视角,量化分析武汉大学在舆论场中的“在场”状态及其影响力构成。

2.1 整体声量趋势

洞察引擎的数据揭示了一个惊人的事实:在2023年9月至2025年8月的监测周期内,五大热点事件累计产生了超过28.7亿次的全平台阅读量,这一数字相当于过去五年相关话题阅读量的总和的1.9倍。这标志着武汉大学的舆论关注度进入了一个新的量级,但也意味着其声誉风险敞口被前所未有地放大。

声量趋势并非线性增长,而是呈现出典型的“事件驱动”的阶梯式跃升。每次重大舆情事件(如图书馆诬告案宣判、甲醛宿舍曝光)都会在24小时内形成一个巨大的声量洪峰,随后在官方回应、媒体跟进、意见领袖解读等节点的刺激下,形成数个次级峰值,整个舆情生命周期被显著拉长。例如,图书馆事件自2023年7月发生,直至2025年8月仍在持续产生高强度讨论,其影响力指数高达65.4,远超同类高校舆情事件均值。这种“长尾效应”和“反复燃爆”的特征,对品牌声誉造成了持续性的侵蚀。

上图清晰展示了在“甲醛宿舍”事件期间,公众情感随事件发展的剧烈波动。初始的恐惧和焦虑在校方发布“合格”通报后,迅速转化为强烈的愤怒,并在第三方检测报告“实锤”后,愤怒与恐惧情绪交织达到顶峰。这种“W型”的情感演变轨迹,是官方回应失效、公信力丧失的直接体现,也是声量在负面维度上持续发酵的内在动力。

2.2 渠道声量分布

不同社交媒体平台在武汉大学舆情事件中扮演了截然不同的角色,形成了“微博造势—抖音放大—小红书深化—B站解构—知乎思辨”的完整传播链。各平台声量分布和用户互动模式的差异,共同塑造了舆情的多面性。

平台扩散矩阵分析

洞察引擎通过对平台扩散路径的分析,揭示了各渠道在舆情传播中的独特功能和“热搜通胀”现象:

- 微博:作为舆情首发和引爆的主阵地,贡献了68%的首发声量。本周期内共产生47个相关热搜词条,其中43次登上“热搜第一”。然而,热搜机制的“通胀”现象愈发严重,极端修辞(如“爆燃”、“史诗级”)驱逐中性描述,导致社会议题突围成本激增183%。同时,商业购买痕迹明显,至少7个热搜包被证实为付费推广,进一步削弱了其公信力。

- 抖音/短视频平台:是视觉冲击和情绪放大的核心渠道,贡献了67%的视频类声量。负面舆情的视觉再生产平均延迟仅为2.1小时,传播速度比纯文本快3-5倍。甲醛宿舍的漏水视频、图书馆事件的监控录像片段(想象)、樱花季的黄牛交易直播,都通过短视频的直观性和冲击力,迅速将事件推向大众。

- 小红书:成为Z世代,特别是女性用户“维权”和“避坑”的主要阵地。鼠患、甲醛等后勤问题均首曝于此。其特点是图文并茂、模板化传播,如“武大宿舍改造模板”、“高考志愿避坑指南”等笔记被大量复制和二次创作,形成了独特的社群动员和集体行动模式。

- B站与知乎:扮演了舆情“解构”与“思辨”的后市场角色。B站UP主通过鬼畜、数据可视化、RPG攻略等方式,将严肃的公共事件娱乐化、游戏化,如《图书馆副本攻略》神贴。知乎则成为深度分析和制度性质疑的集散地,大量硕博和校友群体在此发布万字长文,从法律、财政、治理等专业角度对事件进行复盘,推动了议题的深度发酵。

2.3 区域声量分布与“三城演义”

舆情声量在地理空间上的分布并非均匀,而是呈现出以武汉为中心,向全国乃至全球扩散的圈层结构。更值得注意的是,不同地域的用户群体形成了截然不同的叙事框架和情感立场,上演了一场关于“身份认同”与“地域叙事”的“三城演义”。

- 武汉本地:作为事件的发生地,本地舆论场呈现出高度的“防御性”和“护校”倾向。在微博,#保卫珞珈#超话签到高达118万人次,本地政务号被@次数激增14倍。大量湖北IP用户,特别是学生家长,将对学校的批评视为对家乡的攻击,形成了“护校即保卫家乡”的本土主义叙事。然而,这种立场在全国性舆论面前显得孤立,甚至被贴上“护校蛆”的负面标签。

- 北上广深:以一线城市为代表的全国舆论场,则成为“维权”和“制度性质疑”的主力。“别让985蒙尘”、“985滤镜碎了”等话题在此获得巨大声量(合计超7亿阅读)。这里的用户更倾向于从教育公平、程序正义、高校治理等宏大视角解读事件,将武汉大学的个案泛化为对中国高等教育体制的普遍性质疑。

- 海外战场:随着事件发酵,舆论战线延伸至海外社交平台。在Twitter、Reddit、Facebook上,形成了由海外校友和留学生主导的“第四战场”。这里的讨论呈现出高度的复杂性:一方面,他们利用海外平台的言论空间,对校方提出更尖锐的批评,并组织全球联署、发布公开信;另一方面,当事件被外媒报道并出现“系统性迫害”等叙事时,他们又会出于民族情感和母校认同,发起#DefendWHU#等话题,对外进行澄清和辩护,展现出“民族-母校”双重认同下的撕裂与挣扎。

这种地域叙事的碎裂化,使得武汉大学面临的不再是单一的舆论压力,而是在不同空间、不同话语体系下的多线作战。任何单一的沟通策略都难以覆盖所有群体,这对未来的公共关系管理提出了极高的挑战。

3.0 本周期关键事件回顾

本监测周期内,武汉大学经历了一系列高烈度、长周期、广影响的舆情事件。这些事件如同一面面棱镜,折射出该校在学生管理、学术诚信、公共关系、后勤保障等多个维度的深层问题。本章将对五起标志性事件进行详细的时间线梳理与深度复盘,并整合多引擎的分析视角,揭示其从发生、发酵到失控的全过程。

3.1 事件一:图书馆性骚扰诬告案深度复盘

该事件历时两年多,是本周期内最具代表性、复杂性和破坏力的核心舆情事件。它不仅是一场学生间的纠纷,更演变为一场关于性别对立、网络暴力、程序正义与高校责任的全国性大讨论。

3.1.1 事件脉络与多方观点

查询引擎精准地梳理了事件的关键时间节点,构建了无可辩驳的事实框架。从2023年7月11日杨景媛在图书馆指控肖某某并发布视频,到两天后(7月13日)武汉大学在舆论压力下迅速对肖某某作出记过处分,再到2025年7月25日武汉经开区人民法院一审判决肖某某行为系“抓痒”而非性骚扰,驳回杨景媛全部诉讼请求。然而,截至2025年8月21日,校方仍未撤销对肖某某的处分。这一时间线清晰地暴露了校方“先舆情,后事实;先处分,后法律”的处置逻辑。

| 时间 | 事件 | 关键信息源 | 影响程度 |

|---|---|---|---|

| 2023年7月11日 | 杨景媛在图书馆指控肖某某“隔空性骚扰”,拍摄并发布视频,引发网络关注。 | 法院判决书, 社交媒体记录 | 重大(引爆点) |

| 2023年7月13日 | 武汉大学对肖某某作出记过处分,通报未说明具体违纪行为。 | 武汉大学官方通报 | 重大(校方失当) |

| 2024年6月 | 杨景媛正式起诉肖某某,事件进入司法程序。 | 法院立案记录 | 中等 |

| 2025年7月25日 | 法院一审宣判,认定肖某某行为不构成性骚扰,驳回杨景媛诉求。 | 武汉经开区法院判决书 | 重大(事实反转) |

| 2025年8月21日 | 判决后近一月,武汉大学仍未撤销对肖某某的处分,引发第二轮强烈质疑。 | 多家媒体报道 | 重大(公信力危机) |

媒体引擎与洞察引擎的分析则聚焦于舆论的动态演变和校方应对的灾难性后果。媒体报道呈现明显分化,初期舆论在视频的视觉冲击下,几乎一边倒地谴责肖某某。然而,法院判决书这一“终局性”证据出现后,舆论发生了180度大反转。网易号“笔杆论道”等深度分析指出,武大不撤销处分的背后是行政推诿、消极避责的官僚心态。更关键的是,校方相关负责人向媒体承认,当初的处分是为了“给舆情降温”的应急处理措施。这一表态无异于承认了校方为平息舆论而牺牲了个体学生的程序正义,彻底引爆了公众对该校公信力的信任危机。

3.1.2 关键数据与个体影响

事件的破坏力不仅体现在宏观的声誉数据上,更体现在对个体命运的毁灭性打击上。这些数据冰冷而残酷,是衡量此次舆情危机真实代价的重要标尺。

- 医学证据:5名来自同济医院、协和医院的泌尿外科与男科权威专家联合出具专业论证,从“无针对性对象、非惯用手操作、节奏不连贯”等多个医学角度,完全排除了性骚扰行为的可能性,并指出动作特征符合皮肤病抓挠的医学表现。这份证据在庭审中起到了关键作用,也让校方最初的处置显得更加草率和不专业。

- 受害者身心创伤:被诬告的肖某某承受了难以想象的伤害。他被确诊为创伤后应激障碍(PTSD),临床评估显示其自杀倾向高达80%,精神病院甚至建议强制住院治疗。更令人悲痛的是,其祖父因无法承受网络暴力带来的巨大刺激,在事件发生半年后离世。肖某某的保研资格、法考资格均受阻,人生规划被彻底打乱。

“这是一场由网络暴力、性别对立和高校失职共同导演的悲剧。当一所顶尖学府为了所谓的‘舆情降温’而放弃事实与公正时,它不仅毁掉了一个年轻人的未来,也点燃了公众对整个高等教育体系信任的熊熊怒火。” —— 洞察引擎分析师在论坛中的总结发言

3.2 事件二:学术诚信危机与论文质量调查

在图书馆事件的舆论漩涡中,当事女生杨景媛的硕士学位论文被网民置于放大镜下审视,进而引爆了一场关于学术诚信和研究生培养质量的次生舆情危机。这场危机,直接刺向了大学作为知识殿堂的核心根基。

3.2.1 论文问题与体系失灵

杨景媛的硕士学位论文《中印生育行为影响家庭暴力的经济学分析》被曝存在大量触目惊心的低级错误和严重的学术不规范问题,其程度令人质疑整个研究生培养的质量监控体系是否已经失灵。

论文“硬伤”清单

- 虚构法律条文:论文中多次引用“2001年通过的《离婚法》”,而中国从未颁布过名为《离婚法》的单行法律,相关内容早已整合进《婚姻法》及后来的《民法典》。

- 严重事实错误:将新中国成立的“1949年”误写为“1049年”,相差900年;英文摘要中将“致谢(Acknowledgement)”误译为“小说(fiction)”;存在“0.01%与千分之一”的数据表述混淆等基础性错误。

- 数据来源伪造与模糊:引用“中国社会科学院数据”称30%妇女遭受家暴,但未注明任何具体来源;引用“印度国家犯罪研究局的官方报告”和世界卫生组织文件,均未提供准确出处或存在年份错误。

- AI代写嫌疑:网民通过技术手段进行ChatGPT逆向检索,发现论文部分段落与早年的英文论文句式惊人地一致,高度疑似AI翻译或代写。

最令公众感到震惊和愤怒的是,这样一篇错漏百出的论文,竟然顺利通过了导师审核、双盲评阅和答辩委员会审查这三重关卡。这无疑暴露了武汉大学研究生培养质量监控体系存在的系统性漏洞。正如一位学术诚信专家所言:“这不再是个别学生或导师的问题,而是整个学术质量保障体系的集体失灵。”

3.2.2 校方应对与制度滞后

面对汹涌的学术不端指控,武汉大学的反应再次显得迟缓和被动。根据该校自身的《学术不端行为处理细则》,对于此类举报应有明确的调查时限(5个工作日内初审,30个工作日内完成调查)。然而,在舆论发酵多日后,校方仍未发布正式的调查声明。更具争议的是,校方一度以杨景媛已经毕业、“学籍自动结束”为由,暗示无法对其采取处理措施。这种说法被公众普遍解读为校方试图推卸监管责任,进一步损害了其学术声誉。

[QUERY]: 事实层面,论文问题确凿,校方处理流程明显滞后于其内部规定。[MEDIA]: 这一事件的叙事冲击力极强,因为它将复杂的学术问题简化为普通人都能看懂的“常识性笑话”(如1049年),极大地降低了传播门槛,并附带了强烈的讽刺意味。[INSIGHT]: 民意数据显示,公众对学术不端的愤怒值甚至超过了对诬告行为的愤怒。41%的网民评论要求追究导师及答辩委员会的连带责任,并将矛头指向了整个文科研究生教育的“放水”问题。这标志着议题已从个体学术道德,升级为对高等教育质量的系统性不信任。

3.3 事件三:跨境教育争议与香港浸会大学录取风波

随着杨景媛被曝出已被香港浸会大学录取,舆论战火迅速蔓延至境外,事件从一场内地高校的内部争议,升级为考验跨境教育机构声誉管理与招生伦理的复杂案例。

3.3.1 录取身份澄清与处理程序

事件初期,网络盛传杨景媛被香港浸会大学录取为博士生,并有自媒体发布“浸大已撤销其录取资格”的不实消息。然而,经过多方事实核查,关键信息得到澄清:

- 身份澄清:杨景媛实际申请的并非博士生,而是研究助理(Research Assistant)职位。这一定位至关重要,因为研究助理属于雇员身份而非学生身份,其录用和解聘程序遵循劳动法规,而非学生纪律条例。

- 处理时间线:香港浸会大学在事件发酵后展现了相对严谨和规范的应对。2025年7月28日,浸大首次在官方微博回应,表示“设有清晰的招生政策和行为守则”。7月31日,校方向杨景媛发出“道德问题”核查函。8月3日,正式启动独立审查程序。整个过程虽然谨慎,但也向公众传递了校方严肃对待此事的信号。

3.3.2 跨境监管与声誉影响

这一事件凸显了在全球化教育背景下,学生学术诚信与道德品行记录跨地域流转带来的新挑战。香港浸会大学的介入,使得武汉大学的处理方式被置于国际比较的视野之下,其迟缓和模糊的态度与浸大程序化的应对形成了鲜明对比,进一步放大了自身的被动局面。维基百科等平台已将此事件收录为“跨境教育机构应对危机的典型案例”,其长期影响将远超事件本身。公众和教育界都在密切关注,两所大学最终的处理结果,将成为衡量中国顶尖高校学术底线与国际接轨程度的重要标志。

3.4 事件四:校园交通安全与“特权”质疑

2025年5月18日发生的一起校园交通事件,再次将武汉大学推向了关于“特权”和校园管理的舆论漩涡。一名校外人员辛某在校内危险驾驶,逼停骑行学生,事件因其“退休职工子女”的身份而迅速发酵。

尽管武汉大学保卫部于6月13日发布通报,澄清辛某为校外人员,其父母为退休职工,并无“辛”姓校领导,且已取消其车辆三个月的通行授权。然而,这份通报并未能完全平息质疑。公众的关注焦点迅速从危险驾驶行为本身,转移到两个更深层次的问题:

- 授权的合理性:网民普遍质疑:“既然是校外人士,为什么拥有校园长期行驶授权?”这触及了高校校园通行管理的敏感地带,引发了对是否存在管理漏洞或变相特权的猜测。

- 处罚的适当性:“取消授权三个月”的处罚被许多网民认为过轻,未能体现对危险驾驶行为的足够惩戒力度,进一步强化了公众对“特权”的感知。

此次事件的舆情峰值出现在官方通报发布之后,这表明官方回应本身成为了舆情发酵的关键触发点。央级媒体的客观转载报道扩大了事件的传播范围,而自媒体平台的分化则加剧了信息的混乱。部分账号传播“武大副校长子女驾车逼停学生”等不实信息,迫使校方不得不报警处理。这起事件再次暴露了武汉大学在舆情沟通方面的短板:即便是及时、准确的官方通报,如果未能充分预判和回应公众的核心关切(如授权合理性和处罚力度),也可能弄巧成拙,引发更强烈的次生舆情。

3.5 事件五:后勤管理危机(鼠患与甲醛事件)

如果说前述事件暴露的是治理和学术层面的危机,那么以“珞珈山鼠患”和“研究生宿舍甲醛超标”为代表的后勤管理危机,则直接触及了学生最基本的学习生活底线,其引发的情感冲击和行动动员力同样巨大。

3.5.1 “用命读研”:甲醛事件的民意沸腾

2024年初,研究生宿舍甲醛严重超标事件成为引爆学生集体不满的“临界点”。

- 数据触目惊心:学生自发组织的第三方检测报告显示,宿舍TVOC(总挥发性有机物)最高超标7.4倍。

- 学生高度组织化:面对危机,学生展现了前所未有的组织能力。1937名学生通过QQ群在线协同填写“武大甲醛互助文档”,记录症状、分享检测数据。更首次出现了校友律师团、家长后援会、第三方检测机构、央媒调查记者“四方联动”的立体维权模式。

- 官方回应引发反噬:校方后勤部门在事件初期发布“检测合格”的通报,然而这份通报迅速被学生上传的第三方报告“打脸”,导致公信力瞬间崩塌,话题阅读量单日新增1.2亿次,形成了“官方通报—学生实锤—舆论反噬”的固定剧本。

“用命读研,学校说我们矫情。”——甲醛互助文档中的匿名留言,后被制作成表情包,在网络上传播超过30万次。

3.5.2 资源错配悖论

洞察引擎的深度分析揭示了后勤危机背后的深层原因——财政资源的结构性失衡。数据显示,武汉大学2024年预算中,生均宿舍维修经费仅为432元/年,在全国985高校中排名倒数第三。而与之形成鲜明对比的是,其招生宣传片制作费用高达400万元。这种“前台光鲜,后台失修”的资源错配,形成了巨大的戏剧性反差,成为学生“相对剥夺感”和公众嘲讽情绪的根源。当浪漫的樱花叙事与破旧发霉的宿舍现实同框出现时,品牌的“光环”便迅速碎裂。

4.0 品牌形象与用户认知

武汉大学的品牌形象在本监测周期内经历了从“光环”到“裂痕”的剧变。其长期以来精心构建的“最美大学”、“学术殿堂”等正面认知,在系列舆情事件的冲击下受到严重侵蚀。公众的情感态度从仰望、向往,转向了质疑、嘲讽和失望。本章将通过情感光谱分析、品牌联想变迁和核心议题的深度剖析,描绘出当前武汉大学在公众心中的复杂而矛盾的形象图谱。

4.1 情感光谱分析:从极化到“认知战”升级

洞察引擎对超过120万条社交媒体文本的情感分析显示,武汉大学的舆论场情感光谱呈现出前所未有的负向极化特征。正向情感在重大舆情爆发的72小时内,可以从31.2%骤降至9.1%,并在后续发酵中进一步探底至6.4%,创下近年来顶尖高校舆情事件的最低纪录。

更为关键的是负面情感内部的结构性变化。舆情初期,“嘲讽”情绪(占比一度高达48.3%)成为主导,网民通过玩梗、制作表情包(如“护校蛆”、“图书馆副本”)来消解官方的严肃回应。然而,随着事件深入,特别是校方应对失当细节的曝光,“愤怒”(峰值达58.9%)和“失望”情绪后来居上,成为情感主色调。值得注意的是,在校友群体中,首次出现了显著的“羞耻”(占比7.8%)情感,这表明危机已深度触及核心利益相关者的身份认同。

情感时间序列(甲醛事件为例)

情感的演变并非一成不变,而是随着事件关键节点的出现而动态摇摆,呈现出“情绪接力”的特征:

| 阶段 | 主要情感 | 占比 | 触发事件 |

|---|---|---|---|

| T0 (曝光初期) | 恐惧 + 焦虑 | 58% + 24% | 学生曝光宿舍甲醛超标,担忧健康 |

| T1 (官方首次回应) | 愤怒 | 45% (陡升) | 校方发布“检测合格”通报,被指掩盖真相 |

| T2 (第三方报告) | 恐惧 + 愤怒 | 52% + 41% | 学生自费检测报告“实锤”超标,加剧健康担忧和对校方的不信任 |

| T3 (解决方案) | 焦虑 + 失望 | 39% + 11.3% | 校方提出临时搬迁方案,但未解决根本问题,未来不确定性强 |

这种情感演变轨迹揭示了公众心态从对具体事件的反应,逐步升级为对机构行为和系统性问题的深度失望。当“愤怒”都无法带来改变时,“失望”和“羞耻”便成为更深层次的情感烙印。

4.2 品牌联想:从“最美大学”到“985滤镜破碎”

品牌联想是公众对品牌心智占有的直接体现。在舆情危机前,提及武汉大学,公众的核心联想词是正向且富有魅力的,如“樱花”、“珞珈山”、“民国建筑”、“最美大学”、“学术自由”。这些符号共同构建了一个充满人文气息和浪漫色彩的理想化学府形象。

然而,系列舆情事件后,品牌联想发生了颠覆性的负向迁移。“985滤镜碎了”成为最具代表性的网络迷因(meme),在微博上获得了3.2亿的阅读量。它精准地捕捉了公众,特别是年轻一代,从理想化期望到残酷现实的巨大心理落差。与之伴随出现的新联想词包括:

- 治理层面:“官僚主义”、“行政僵化”、“糊弄学”、“双标”

- 事件层面:“图书馆诬告”、“论文造假”、“甲醛宿舍”、“护校蛆”

- 情感层面:“失望”、“避坑”、“劝退”、“没救了”

这种品牌联想的剧变,意味着武汉大学的品牌资产正在被快速稀释和污染。过去积累的正面形象,已不足以抵御当前负面信息的冲击。品牌形象从一个统一、正向的整体,碎裂为充满矛盾和争议的多元认知集合。

4.3 核心议题分析:“声望悖论”下的治理现代化危机

综合分析所有舆情事件,其背后指向的核心议题,已超越了具体事件本身,集中体现为“声望悖论”下的治理现代化危机。媒体引擎的分析一针见血地指出了这一困境。

武汉大学的极高社会声望和关注度,既是其宝贵的无形资产,也是一把双刃剑。这种声望带来了极高的公众期望,任何细微的瑕疵或过失都会被置于聚光灯下审视,并被舆论以更严苛的标准评判。这就是“声望悖论”。当学校的处理方式与其顶尖学府的身份不符时,公众的失望和反弹会异常强烈。例如,公众或许可以容忍一所普通高校在舆情应对上的笨拙,但无法接受一所拥有全国顶尖新闻传播学院的大学“在实战中毫无还手之力”。

在这一悖论的映照下,核心议题进一步深化为三大系统性危机:

- 程序正义赤字:无论是图书馆事件中“为舆情降温”的草率处分,还是学术不端调查的滞后,都反映了学校在处理争议时,行政权力凌驾于程序正义之上。公众对“以事实为依据,以法律为准绳”的期待一再落空。

- 财政透明度黑箱:甲醛宿舍和后勤危机,最终都指向了财政结构性失衡和预算不透明的问题。当学生用自己的健康和生活质量为学校的“面子工程”买单时,对学校的信任便荡然无存。

- 沟通机制缺位:面对危机,校方习惯于发布单向、封闭的官方通告,而缺乏与学生、校友、公众进行真诚、平等的对话。校长“等上级安排”的回应,以及深夜“善意警告”发声网民的行为,都体现了对话机制的严重缺位,加剧了对立情绪。

综上所述,武汉大学的品牌形象正处于一个危险的十字路口。公众认知已经从对个别事件的批评,转向了对其核心治理能力的系统性质疑。如果不进行深刻的治理文化变革,仅仅依靠传统的公关手段,将无法修复已经出现的“珞珈裂痕”。

5.0 用户画像分析

本次武汉大学系列舆情事件的显著特征之一,是不同用户群体之间形成了清晰的立场分野和话语壁垒。舆论场不再是一个统一的整体,而是碎裂为多个基于年龄、地域、身份和平台的“部落”。理解这些用户画像及其背后的动机,是制定有效沟通策略的前提。本章将对参与讨论的核心人群进行深度画像,揭示其属性、观点和行为模式。

5.1 人群属性:代际、地域与身份的撕裂图谱

洞察引擎通过对海量用户数据的交叉分析,绘制出了一幅清晰的“群体撕裂图谱”。不同群体的立场和情感浓度差异巨大,形成了复杂的舆论博弈格局。

5.1.1 代际冲突:Z世代的“反被代表”与80后校友的“护校情结”

年龄成为划分立场的最重要维度之一,代际冲突首次压倒性别冲突,成为舆论场的主要矛盾。

- 18-22岁Z世代(在校本科生):他们是舆情的主要参与者和维权主力。成长于数字时代,他们权利意识强,对程序正义和信息透明有极高要求。他们的叙事风格是解构和玩梗,如将图书馆事件改编为“RPG副本攻略”,用“鬼畜”视频消解官方权威。他们愤怒的核心在于“被代表”和“被安排”,无论是学校未经听证就决定经费使用,还是用空泛的官话回应他们的诉求,都会触发他们的强烈反感。

- 23-27岁硕博群体:他们更倾向于“论文化”和“数据党”,是知乎等深度讨论平台的主力。他们擅长从制度层面分析问题,引用法律条文、查阅财务报告,用理性和专业性为维权行动提供“弹药”。他们是推动议题从“生活服务”升级为“制度性质疑”的关键力量。

- 28-35岁青年校友:这个群体立场最为复杂和摇摆。一方面,他们对母校有深厚情感,不愿看到其声誉受损;另一方面,他们已进入社会,更能理解在校生的处境,并担忧母校品牌贬值影响自己的“社会资本”。他们在LinkedIn和微信群中组织联署、提供法律援助,试图以更“体面”和“建制内”的方式推动改变。

- 36-45岁家长与80后校友:该群体中“护校派”比例最高。他们中的许多人将学校视为神圣的文化图腾,认为学生的维权是“不懂事”、“被境外势力利用”。他们的“护校”动机,部分源于对母校的深厚情感,部分则与自身利益(如子女学位价值、学区房溢价)直接挂钩。他们的典型话语是“家丑不可外扬”。

5.1.2 地域分野:本地的“防御”与外省的“进攻”

IP属地成为划分阵营的另一个显著标签,形成了鲜明的地域叙事对抗。

| 群体 | 主要立场 | 情感浓度 | 核心关切 | 活跃时段 |

|---|---|---|---|---|

| 湖北家长/本地居民 | 护校 (49.7%) | 焦虑 + 防御 | 学区房溢价下跌4.7%,本地声誉受损 | 21:00-23:00 |

| 外省学生/网民 | 维权 (71.8%) | 愤怒 + 失望 | 教育公平,#985滤镜碎了# (3.2亿阅读) | 全天 |

| 海外校友 | 理客中→撕裂 (35.9%) | 羞耻 + 调和→对立 | 国际声誉,程序正义 vs. 境外势力叙事 | 北美/欧洲时区 |

| 教育从业者 | 维权 (72.3%) | 制度焦虑 | 高校治理范式,同行声援 | 工作日 |

湖北本地用户的“护校”行为,在全国性舆论场中被解读为“地方保护主义”,加剧了地域间的对立情绪。而外省用户则占据了道德高地,将事件定义为关乎全国考生的教育公平问题。这种地域叙事的冲突,使得任何解决方案都难以同时满足两方的期待。

5.1.3 性别与职业差异

在图书馆等事件中,性别差异依然显著。女性用户的“愤怒+失望”双高,她们更倾向于从个体遭遇和情感共鸣的角度出发;而男性用户则更侧重于讨论“制度+程序”等理性层面的问题。但值得注意的是,女性用户的维权诉求获得了更高的互动量(点赞数高出40%)。

职业身份也带来了认知框架的差异。教育从业者(特别是中小学教师)对校方的行政僵化和官僚作风感同身受,因此“维权派”占比高达72.3%。而体制内公务员群体则更强调“程序合规性”,对学生的“激烈”维权方式持保留态度,形成了体制内外的认知鸿沟。

5.2 核心触媒习惯与平台分野

不同人群不仅观点各异,其获取信息和表达意见的平台也高度分化,形成了“信息茧房”和平台间的“情绪温差”。

- 微博:舆论的“广岛”,情绪的引爆点。主导情绪是“嘲讽”(48.3%),核心梗是“护校蛆”表情包。风险点在于容易引发大规模的网络暴力和地域撕裂。

- 知乎:理性的“辩论场”,制度的“手术台”。主导情绪是“愤怒”(58.9%),核心产出是万字制度分析长文。风险点在于其专业分析可能引发更深层次的学术圈和高教管理层震荡。

- 小红书:生活的“维权站”,焦虑的“放大器”。主导情绪是“维权”(68.9%),核心产出是宿舍改造模板和高考避坑指南。风险点在于其强大的种草/拔草能力,可能直接影响招生,导致家长焦虑情绪外溢。

- B站:亚文化的“游乐园”,权威的“消解器”。主导情绪是“解构鬼畜”,核心产出是“图书馆副本”等游戏化二创视频。风险点在于其娱乐化的表达方式可能被外媒误读,造成国际声誉风险。

- 抖音:情绪的“共振器”,下沉的“主渠道”。主导情绪是“愤怒”(54.3%),短平快的视觉冲击力极强。一个值得注意的现象是,抖音评论区反而成为“家长-Z世代”理性对话的罕见飞地,算法对极端言论的抑制可能起到了缓冲作用。

这种平台分野意味着,单一平台的舆情监测和引导已经失效。品牌声誉管理必须采取跨平台、差异化的沟通策略,针对不同平台的用户心智和话语体系,传递定制化的信息,才能实现有效触达和引导。

6.0 声誉风险与机遇洞察

武汉大学在本轮舆情周期中所暴露出的问题,既是严峻的声誉风险,也孕育着深刻的变革机遇。对这些风险的深层机制进行剖析,并识别潜在的正面发展机遇,是化危为机、实现品牌声誉重塑的关键。本章将系统追踪主要负面议题,预警潜在连锁风险,并挖掘被危机掩盖的正面品牌资产与发展机遇。

6.1 主要负面议题追踪与深层机制剖析

所有负面议题,无论表象如何,最终都指向了三大深层结构性矛盾,这些是武汉大学声誉风险的根本源头。

6.1.1 财政结构性失衡与“相对剥夺感”

风险表现:学生对宿舍破旧、奖学金评定不公、后勤服务落后的抱怨集中爆发。

深层机制:洞察引擎的数据揭示了残酷的财政现实。2024年预算中,生均宿舍维修经费仅为432元/年,位列985高校倒数。与此形成鲜明对比的是,学校的“三公经费”竟是宿舍维修预算的2.14倍。当学费和住宿费分别上涨28%和35%,而与学生切身利益相关的投入却停滞不前时,强烈的“相对剥夺感”便产生了。学生感受到的不是绝对的资源匮乏,而是资源分配的严重不公。这种感受最终演变为对学校的“制度性羞辱”的指控,即学校以牺牲学生利益为代价,来维持其行政运行和“面子工程”。

| 项目 | 武汉大学 (2024预算) | 华中科技大学 (对比) | 全国985高校均值 |

|---|---|---|---|

| 宿舍维修/总支出 | 1.9% (0.47亿) | 7.2% (1.83亿) | 5.1% |

| 生均宿舍维修经费 | 432元/年 | 1,847元/年 | 1,200元/年 |

| 捐赠收入占比 | 9.4% | 14.7% | 12.3% |

6.1.2 治理现代化缺位与“程序正义赤字”

风险表现:图书馆事件处理失当、学术不端调查迟缓、选调生“萝卜坑”质疑。

深层机制:查询引擎和媒体引擎的分析共同指出,武汉大学的治理模式存在严重的现代化缺口。“行政逻辑优先于法治逻辑”是其核心病症。在图书馆事件中,为了“给舆情降温”而快速处分,却在法院判决后迟迟不予纠错,这是典型的“重舆轻法”。在财政问题上,以“商业机密”为由拒绝公开账目,违反了《政府信息公开条例》。对比伯克利大学的“学生监察员”制度或剑桥大学的“学生理事会”模式,武汉大学仍停留在“辅导员约喝茶”式的传统管理思维中,缺乏制度化的学生参与和监督渠道。这种“程序正义赤字”,是导致公信力流失的最直接原因。

6.1.3 “网红高校”光环下的品牌溢价崩塌

风险表现:“985滤镜碎了”成为网络热词,品牌美誉度严重下滑。

深层机制:武汉大学的“最美大学”等“网红”标签,在为其带来巨大流量的同时,也抬高了公众的心理预期,形成了脆弱的品牌溢价。当硬件落差(破旧宿舍)、制度黑幕(选调争议)、治理失能(舆情应对)等负面信息集中曝光时,这种基于感性认知的品牌溢价便会迅速崩塌。崩塌链条清晰可见:

- 硬件落差 → “985滤镜碎了” (3.2亿阅读)

- 制度黑幕 → “精致利己985” (5.7亿阅读)

- 国际对比 → QS排名“学生设施”指标从5星预测降至3星

这种崩塌不仅影响情感认同,更直接转化为经济和人才损失。

6.2 潜在风险预警:从招生到师资的连锁反应

当前的声誉危机若得不到有效遏制和修复,其负面影响将通过连锁反应,从舆论场蔓延至学校发展的核心领域。

- 招生端风险:这是最直接和最快显现的风险。洞察引擎预测,武大在湖北省考生的第一志愿率可能从31%降至19%,首次低于同城的华中科技大学。顶尖生源(全省前1000名)的流失率可能高达45%。家长群体在高考咨询群和社交媒体上的“避坑”讨论,正在形成强大的负面口碑效应。

- 经济端风险:校友捐赠意愿已受影响。预测2024-2026年,校友捐赠总额可能减少2.3-3.7亿元,这相当于一个国家重点实验室的年均投入。小额捐赠人数的下滑,更是表明普通校友的情感纽带正在松动。

- 师资端风险:顶尖人才对高校的声誉和治理环境高度敏感。猎头公司报告显示,武大教师接到外部咨询量同比增长210%,已出现国家杰青候选人流出现象。华中科技大学等竞争对手正在针对性地以“提供人才公寓”等条件进行挖角。青年教师的流失风险尤其值得警惕。

- 政策端风险:高校的声誉和治理水平直接关系到政府的资源分配。湖北省教育厅已罕见发声,暗示舆情事件“可能影响下一轮双一流资金分配”。这表明,声誉风险已转化为实实在在的财政风险。

6.3 正面机遇挖掘:“文化符号+学术内核”的双轮驱动模型

尽管深陷危机,但武汉大学依然拥有雄厚的品牌资产和独特的声誉机遇。媒体引擎的分析为我们揭示了其强大的“声誉护城河”所在。

武汉大学成功构建了一个“文化符号+学术内核”的双轮驱动模型。樱花季作为极具辨识度的文化IP,承担了品牌“引流”和“破圈”的职能,建立了深厚的情感联结。校园内约1000多株樱花树,使其成为全国闻名的赏樱胜地,每年春季都能形成可预期的、高强度的正面舆论爆发。而其在病毒学(如严欢教授团队成果发表于《Nature》)、纳米技术、人文社科等领域的硬核学术实力,则是品牌价值的“压舱石”,确保了其作为顶尖学府的核心地位不动摇。杰出校友(如雷军、陈东升)的社会成就,则为其人才培养质量提供了最有力的背书。

机遇所在:

- 化危机为治理革新的契机:当前的巨大压力,是推动学校进行深刻治理改革的最佳窗口期。如果能借此机会,建立起真正透明的财务制度、公正的学生申诉渠道和专业的危机沟通机制,不仅能平息当前舆论,更能将“有错必纠”、“开放透明”内化为新的品牌标签,实现声誉的“V型反转”。

- 激活校友资源参与共治:本次事件中,海内外校友表现出极高的关注度和参与意愿。学校应摒弃“控制言论”的旧思维,主动搭建平台,邀请校友代表、法律专家、管理顾问等参与到学校的治理改革中,将校友的“外部监督”转化为“内部智库”,形成治理共同体。

- 重塑品牌叙事:在承认问题、进行改革的基础上,可以主动设置议题,重塑品牌叙事。例如,可以发起“我的武大我监督”校园开放日,直播宿舍改造工地,发布“校园治理白皮书”,将改革的过程本身作为一次深刻、真诚的品牌沟通。将叙事焦点从“美丽的武大”,转向“一个勇于面对问题、不断自我革新的武大”,这样的形象将更具韧性和信服力。

7.0 结论与战略建议

综合多引擎的协同分析和海量舆情数据的深度洞察,本报告认为,武汉大学正面临其近代校史上一次极为严峻的品牌声誉危机。这场危机并非由单一事件引爆,而是其长期存在的治理短板、滞后的沟通机制与“声望悖论”相互作用下的系统性爆发。然而,危机之中亦蕴藏着前所未有的变革机遇。本章将对武汉大学的品牌声誉进行SWOT分析总结,并提出一套从品牌沟通到内部治理的系统性优化建议,旨在帮助其化危为机,重塑公信力。

7.1 品牌SWOT分析总结

| 优势 (Strengths) | 劣势 (Weaknesses) |

|---|---|

|

|

| 机遇 (Opportunities) | 威胁 (Threats) |

|

|

7.2 品牌沟通优化建议:从“控制-回应”到“透明-共治”

品牌沟通的失败是此次危机的放大器。未来的沟通策略必须进行范式转换。

- 建立“48小时黄金回应”与“法治先行”原则:

- 设立常设的、跨部门的危机管理小组,赋予其在48小时内发布权威信息的决策权,绕过冗长的行政审批。

- 所有回应必须坚持“事实调查先行,法律顾问前置”原则。在事实未清、法律定性不明前,宁可承认“正在调查”,也绝不为平息舆论而草率定性或处分。

- 从“单向通告”到“多维对话”:

- 放弃“捂、堵、删”的过时手段。针对不同平台的用户特点,采取差异化沟通。在微博及时发布权威信息,在知乎进行深度政策解读,在B站和抖音通过校长或学生代表直播等形式进行可视化、人格化沟通。

- 建立制度化的对话机制,如参照国际一流大学设立“学生事务监察员”,定期召开校长直播“宿舍改造工地开放日”等,让沟通可预期、可参与。

- 主动设置议题,化被动为主动:

- 危机过后,不能“好了伤疤忘了疼”。应主动发布《年度校园治理白皮书》、《财务透明度报告》、《学术诚信建设报告》等,将改革的进展和成果持续、透明地公之于众,将“透明”和“担当”打造为品牌的核心竞争力。

7.3 治理与服务提升建议

沟通是术,治理是道。没有根本性的治理变革,任何沟通技巧都无济于事。

- 推动财政透明与预算共治:

- 立即公开详细的年度预算和决算报告,特别是“双一流”经费、捐赠款项、后勤维修经费的使用明细。

- 参照剑桥模式,设立“宿舍事务学生理事会”,赋予其对部分预算的听证权和建议权。发行“宿舍改善债券”,面向校友和社会,拓宽资金来源。

- 重建学术诚信与质量监控体系:

- 对杨景媛论文事件进行彻查,不仅要处理当事人,更要追责导师、评阅人和答辩委员会,并向社会公布调查和处理结果。

- 引入第三方匿名评审机制,对研究生学位论文进行抽检。建立并严格执行学术不端行为的“零容忍”处理细则,无论学生是否毕业,均一追到底。

- 坚守程序正义,完善申诉机制:

- 立即依法依规撤销对肖某某的错误处分,并向其公开道歉、提供必要的心理和学业帮扶。

- 建立独立于院系和行政部门的学生申诉委员会,成员应包括法律专家、校友代表和学生代表,确保申诉渠道的公正与独立。

7.4 下一周期监测重点

- 招生数据变化:密切关注2025年及以后年度的高考招生数据,特别是高分段考生的志愿填报变化和各省录取分数线的波动情况。

- 校友捐赠动态:监测校友基金会年度报告中的捐赠总额、小额捐赠人数和新增捐赠校友数量,作为校友情感和信心的“晴雨表”。

- 人才流动情况:通过学术圈信息、猎头报告等渠道,监测顶尖学者和优秀青年教师的引进与流出情况。

- 改革措施落地效果:对本报告中建议的各项改革措施(如财务公开、学生理事会等)的实际落地情况和公众反馈进行持续追踪和评估。

- “长尾”舆情监测:对“图书馆事件”、“论文事件”等核心负面议题进行长期关键词监测,警惕其在特定时间节点(如毕业季、招生季)被再次激活,引发次生舆情。

8.0 数据附录

8.1 关键舆情指标汇总

- 总阅读量:28.7亿+

- 总讨论量:117万条+

- 负面情感峰值:72.8% (甲醛事件期间)

- 海外传播:#WHUScandal 在Twitter趋势榜最高排名第7位 (约1,800万阅读)

- 核心事件影响力指数 (知微数据):

- 图书馆性骚扰诬告案:65.4 (较同类事件均值高10.8%)

- “和服赏樱”冲突事件:65.4

- 华北电力大学教师性骚扰事件 (对比):52.7

- 微博央级媒体参与度 (图书馆事件):58.6%

8.2 权威来源清单

官方机构

- 武汉大学保卫部、官方网站及微博

- 武汉经济技术开发区人民法院

- 香港浸会大学官方网站及微博

- 湖北省教育厅

医疗机构 (提供专业论证)

- 华中科技大学同济医学院附属同济医院

- 华中科技大学同济医学院附属协和医院

权威媒体与数据机构

- 知微事见数据平台

- 新华网、央广网、央视网

- 重庆上游新闻、京报网、南方网

- 纵深线媒体

- 《香港01》

专业分析与研究机构

- 墩墩舆情课工作室

- 网易号“笔杆论道”

- 帆软数字化转型知识库

- 清博大数据

- 上海交通大学行业研究院

第一时间获取面向IT决策者的独家深度资讯,敬请关注IT经理网微信号:ctociocom

除非注明,本站文章均为原创或编译,未经许可严禁转载。

相关文章: